|

|

|

|

|

|

|

|

Главная > Актуальные комментарии > ТЭК > Будет ли Польша закупать электричество с Белорусской АЭС?

Будет ли Польша закупать электричество с Белорусской АЭС?

В будущем году Минск планирует запустить первый энергоблок Белорусской (Островецкой) АЭС, а еще через год – вывести работу станции на проектную мощность. В этой связи Беларусь рассматривает различные направления реализации электроэнергии. Ранее на страницах «Евразия.Эксперт» были проанализированы основные аргументы «за» и «против» поставок электроэнергии с БелАЭС в Литву. Настоящая статья посвящена Польше как возможному импортеру белорусской электроэнергии. Несмотря на заявления Варшавы о неготовности сотрудничать с Минском в данной сфере, в реальности расклады вокруг «польской энергонезависимости» не столь однозначны.

Интерес к сотрудничеству с Польшей в сфере электроэнергетики у Минска имеет давнюю историю: проводились переговоры о поставках электроэнергии с Березовской ГРЭС для польской компании PSE, обсуждался проект строительства Зельвенской ТЭС, работающей на польском угле и расширение трансграничных линий электропередач (ЛЭП). Однако эти проекты так и не были реализованы. Более того, с 2005 г. прекратилась эксплуатация линии электропередач «Россь – Белосток».

В октябре 2016 г. премьер-министр Беларуси Андрей Кобяков на встрече в Минске с вице-премьером, министром развития и финансов Польши Матеушем Моравецким заявлял, что Польша могла бы покупать электроэнергию с БелАЭС, либо поставлять ее в другие страны Евросоюза. Но в марте 2017 г. уполномоченный польского правительства по вопросам стратегической энергетической инфраструктуры Петр Наимски заявил, что Польша не будет покупать электроэнергию с БелАЭС, а ЛЭП «Россь – Белосток», по которой эта энергия могла бы передаваться, на польской территории будет демонтирована.

27 декабря 2017 г. было опубликовано интервью посла Польши в Беларуси Конрада Павлика, в котором он подтвердил отсутствие интереса Польши к покупке белорусской электроэнергии.

Но стоит внимательно посмотреть на слова польского дипломата: он поясняет, что причина отказа от закупки не в том, что Варшаве «не нравится» электроэнергия с АЭС по политическим мотивам, а в том, что «Польша практически самодостаточна в производстве электроэнергии и не намерена приобретать ее за границей».

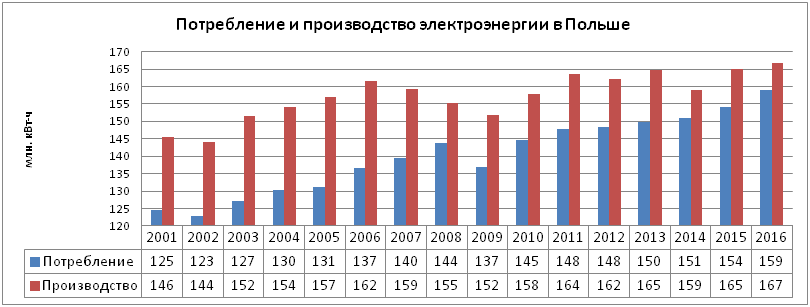

Поэтому перспективу экспорта электроэнергии с БелАЭС нужно оценивать, отталкиваясь от состояния польской энергетики. С одной стороны, Польша действительно является энергопрофицитной страной. Но при этом разница между потреблением и объемом генерации постоянно сокращается.

Источник: Польский статистический комитет.

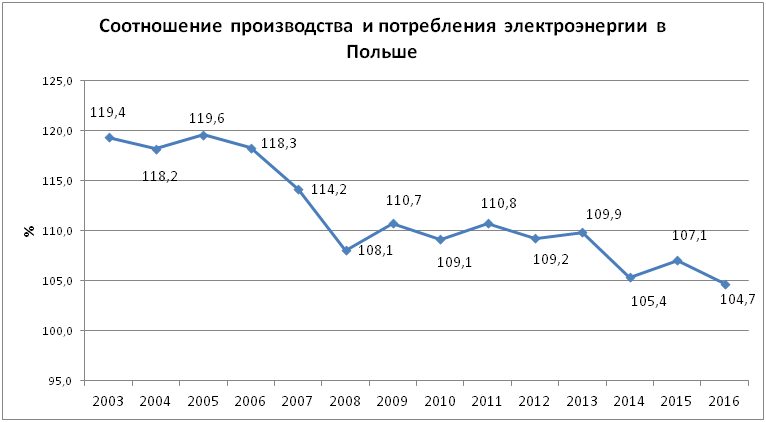

Если в 2003 г. объем производства электроэнергии превышал потребление на 19,4%, то в 2016 г. этот показатель сократился до 4,7%.

Источник: Польский статистический комитет.

Таким образом, пока Польше действительно не нужна импортная электроэнергия. Однако в перспективе генерирующих мощностей стране будет не хватать. Из секторов потребления электроэнергии с 2001 г. активный рост наблюдается в промышленности, а также в категории «другие потребители».

| Потребление электроэнергии в Польше по секторам, млн. кВт-ч | ||||||||

| 2001 | 2005 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |

| Промышленность | 39,3 | 41,8 | 44,8 | 45,8 | 47,9 | 48,2 | 50 | 52,1 |

| Домохозяйства | 21,4 | 25,1 | 28,3 | 28,3 | 28,4 | 28,1 | 28,3 | 28,9 |

| Энергетический сектор | 26,5 | 25,4 | 25,7 | 25,7 | 26,5 | 25,3 | 26,1 | 25,7 |

| Транспорт | 5,7 | 5,9 | 4,3 | 4,3 | 4,1 | 3,9 | 4,3 | 4,6 |

| Сельское хозяйство | 4,6 | 1,5 | 1,6 | 1,6 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,6 |

| Другие потребители | 27,3 | 31,4 | 43,1 | 42,8 | 41,3 | 43,9 | 43,9 | 46,3 |

Источник: Польский статистический комитет.

Источник: Польский статистический комитет.

Для развития промышленности и других отраслей экономики Варшаве необходимо выстраивать стратегию энергетической безопасности страны. В данном случае руководство страны находится перед выбором: либо строить собственные генерирующие мощности, либо переходить к импорту электроэнергии.

С развитием собственных станций у Польши есть ряд проблем. Сейчас около 86% электроэнергии в стране вырабатывается на тепловых станциях, подавляющее большинство которых работает на угле. Многие из них были построены в 60-70-е годы прошлого века и требуют либо закрытия, либо модернизации.

Столь существенный перекос в сторону угольной генерации объясняется нежеланием Варшавы увеличивать импорт энергоресурсов. В сегменте угля Польша является самодостаточной страной.

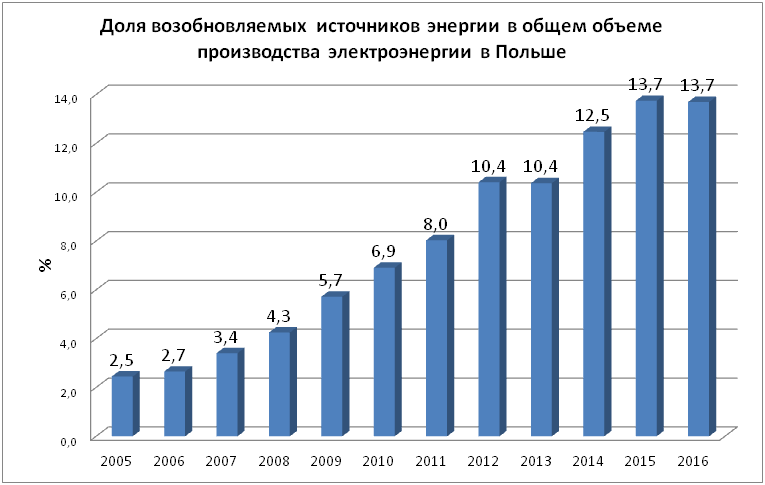

По данным ВР, в 2016 г. страна произвела угля в объеме 52,3 млн. т. (в нефтяном эквиваленте). А потребила только 48,8 млн. т. Однако на Польшу будут давить евробюрократы с целью заставить сократить потребление угля, ведь экологическая и климатическая тематика крайне выражена как в Евросоюзе, так и на мировой арене в целом. Но пока что Варшаве удается «оборонять» свой уголь, демонстрируя развитие альтернативной энергетики.

Источник: Польский статистический комитет.

Однако альтернативная энергетика – дорогое удовольствие. Особенно болезненным вопрос себестоимости электроэнергии становится, когда она производится для экспорта. Одно дело иметь дешевую энергию с угольной станции и другое – выработанную из возобновляемых источников энергии (ВИЭ). В итоге получается, что строительство электростанций на возобновляемых источниках энергии вызывает экономические вопросы, а на угольных – экологические претензии.

При этом Польша также заявляет о намерении построить собственную АЭС, однако реакция на подобные планы со стороны соседей и Брюсселя в нынешних условиях может быть непредсказуема. Так, Австрии не нравится проект строительства новых блоков в Венгрии, а Литве – станция в Беларуси.

В подобных условиях восстановление работы белорусско-польских линий электропередач и импорт электроэнергии с БелАЭС позволили бы безболезненно сократить потребление угля и сдержать рост затрат на станции с возобновляемыми источниками энергии, а значит и сопутствующий рост цен на электроэнергию. Но подобные решения должны принимать польские руководители и не исключено, что политические, а не экономические соображения возьмут в итоге верх.

Автор: Игорь Юшков, ведущий аналитик ФНЭБ

Опубликовано: Евразия.Эксперт, 23.01.2018

Аналитическая серия «ТЭК России»:

Государственное стратегическое целеполагание в нефтегазе

Климатическая повестка в России в эпоху Трампа

Новые санкционные ограничения, их последствия и способы преодоления

«Газпром» и Европа в поисках новой модели работы

Государственное регулирование нефтегазового комплекса и предварительные итоги работы в 2024 году. Перспективы 2025 года

Все доклады за: 2021, 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 09, 08, 07 гг.

Фонд национальной энергетической безопасности © 2007 Новости ТЭК Новости российской электроэнергетики

Нефтегазовый комплекс России оказался в зоне серьезной турбулентности. Санкции только усиливаются. США целенаправленно выдавливают российские углеводороды с мирового рынка, уже открыто предлагая приобретать вместо них добываемые в США нефть и газ. При этом никуда не делись давно диагностированные среднесрочные риски вроде ухудшения ресурсной базы и повышения себестоимости добычи.

Все это требует серьезных, именно стратегических решений. Казалось бы, государство должно взять на себя функцию разработки четкого плана развития ТЭК в условиях санкционных ограничений. Собственно, как только началась СВО, Путин сразу же дал поручение подготовить новую версию Энергетической стратегии.

Нефтегазовый комплекс России оказался в зоне серьезной турбулентности. Санкции только усиливаются. США целенаправленно выдавливают российские углеводороды с мирового рынка, уже открыто предлагая приобретать вместо них добываемые в США нефть и газ. При этом никуда не делись давно диагностированные среднесрочные риски вроде ухудшения ресурсной базы и повышения себестоимости добычи.

Все это требует серьезных, именно стратегических решений. Казалось бы, государство должно взять на себя функцию разработки четкого плана развития ТЭК в условиях санкционных ограничений. Собственно, как только началась СВО, Путин сразу же дал поручение подготовить новую версию Энергетической стратегии. Возвращение в президентское кресло Дональда Трампа дало мощный импульс для климатоскептиков. Энергетические компании заговорили о необходимости сократить инвестиции в ВИЭ и нарастить их в нефтегазовые проекты. Парадоксально, но все эти потрясения не сумели полностью закрыть тему энергоперехода внутри РФ. Да, климатическая повестка уже не так актуальна, но она все еще «в строю». Главная причина в том, что за последние годы она успела обрасти своими лоббистами, которые не хотят ее бросать, по-прежнему рассчитывая на контроль над климатическими финансовыми потоками.

Возвращение в президентское кресло Дональда Трампа дало мощный импульс для климатоскептиков. Энергетические компании заговорили о необходимости сократить инвестиции в ВИЭ и нарастить их в нефтегазовые проекты. Парадоксально, но все эти потрясения не сумели полностью закрыть тему энергоперехода внутри РФ. Да, климатическая повестка уже не так актуальна, но она все еще «в строю». Главная причина в том, что за последние годы она успела обрасти своими лоббистами, которые не хотят ее бросать, по-прежнему рассчитывая на контроль над климатическими финансовыми потоками. Активизация мирного переговорного процесса между США и РФ очевидна. Многие уже настроили себя на скорое урегулирование конфликта на Украине. Однако это слишком оптимистичный взгляд на вещи. Кроме того, очевидно, что снятие санкций – еще более сложный и долгий процесс. Российские углеводороды - конкуренты нефти и СПГ из США. Было бы наивным считать, что Вашингтон с радостью и оперативно снимет все санкции против российского энергетического сектора. Так что пока все ровно наоборот. Не забудем и о европейском треке. Здесь все еще хуже. Мы видим борьбу с так называемым «теневым» флотом», расширение SDN-листов, ограничение поставок оборудования и трансакций, давление на третьи страны. Все это говорит о том, что нужно не мечтать о снятии санкций, а внимательно анализировать новые рестрикции относительного российского нефтегаза.

Активизация мирного переговорного процесса между США и РФ очевидна. Многие уже настроили себя на скорое урегулирование конфликта на Украине. Однако это слишком оптимистичный взгляд на вещи. Кроме того, очевидно, что снятие санкций – еще более сложный и долгий процесс. Российские углеводороды - конкуренты нефти и СПГ из США. Было бы наивным считать, что Вашингтон с радостью и оперативно снимет все санкции против российского энергетического сектора. Так что пока все ровно наоборот. Не забудем и о европейском треке. Здесь все еще хуже. Мы видим борьбу с так называемым «теневым» флотом», расширение SDN-листов, ограничение поставок оборудования и трансакций, давление на третьи страны. Все это говорит о том, что нужно не мечтать о снятии санкций, а внимательно анализировать новые рестрикции относительного российского нефтегаза. «Газпром» и ЕС долгое время оставались важными партнерами. Хотя каждый из них думал о диверсификации покупателей или поставщиков. 2022 год радикально ускорил эти процессы. Но спустя три года после начала СВО можно сделать вывод о том, что и у «Газпрома» не получается быстрый разворот на восток и юг, и ЕС испытывает серьезные перегрузки в энергетике. Что же ждет «Газпром» и европейский газовый рынок? С этим пытается разобраться новый доклад Фонда национальной энергетической безопасности.

«Газпром» и ЕС долгое время оставались важными партнерами. Хотя каждый из них думал о диверсификации покупателей или поставщиков. 2022 год радикально ускорил эти процессы. Но спустя три года после начала СВО можно сделать вывод о том, что и у «Газпрома» не получается быстрый разворот на восток и юг, и ЕС испытывает серьезные перегрузки в энергетике. Что же ждет «Газпром» и европейский газовый рынок? С этим пытается разобраться новый доклад Фонда национальной энергетической безопасности. Весной 2024 года в России было сформировано новое правительство. Кресло министра энергетики занял С. Цивилев. Первые полгода работы новой конфигурации госуправления ТЭКом уже позади, что позволяет сделать первые аналитические выводы. Поэтому предварительные производственные итоги 2024 года занимают особое место в нашем исследовании. По уже сложившейся традиции мы анализируем ушедший год сразу в двух исследованиях. Газовая индустрия рассматривается в отдельном докладе. Здесь же наш фокус - на нефтянке. Особая его ценность – в данных нашей собственной расчетной модели динамики нефтяного экспорта.

Весной 2024 года в России было сформировано новое правительство. Кресло министра энергетики занял С. Цивилев. Первые полгода работы новой конфигурации госуправления ТЭКом уже позади, что позволяет сделать первые аналитические выводы. Поэтому предварительные производственные итоги 2024 года занимают особое место в нашем исследовании. По уже сложившейся традиции мы анализируем ушедший год сразу в двух исследованиях. Газовая индустрия рассматривается в отдельном докладе. Здесь же наш фокус - на нефтянке. Особая его ценность – в данных нашей собственной расчетной модели динамики нефтяного экспорта.