|

|

|

|

|

|

|

|

Главная > Актуальные комментарии > ТЭК > СПГ-терминал в Калининграде: что ждет транзит газа через Беларусь и Литву

СПГ-терминал в Калининграде: что ждет транзит газа через Беларусь и Литву

Газоснабжение Калининградской области всегда было не самым простым вопросом для России, поскольку доставлять голубое топливо приходилось через территорию других государств – Беларуси и Литвы. Но в начале 2019 года «Газпром» показал, что на деле обойтись можно и без них: у берегов области был запущен в эксплуатацию плавучий регазификационный терминал «Маршал Василевский», который позволяет полностью обеспечить газовые нужды российского эксклава. О том, как это событие скажется на транзите российского газа через территорию Беларуси и Литвы, читайте в статье эксперта Финансового университета при Правительстве РФ, ведущего аналитика Фонда национальной энергетической безопасности Игоря Юшкова.

8 января Владимир Путин принял участие в запуске регазификационного судна «Маршал Василевский», которое стало новым элементом в системе газоснабжения Калининградской области. Проект создания альтернативного маршрута доставки газа в российский эксклав появился в конце 2000-х гг. Это должно было повысить надежность газоснабжения региона. Российское руководство приняло стратегическое решение: необходимо минимизировать транзитные риски. В частности, экспорт нефти и нефтепродуктов был переориентирован с Прибалтики на российские порты, прежде всего Приморск и Усть-Лугу. Объемы экспорта газа должны были перейти с украинского маршрута на обходные «Северный» и «Южный поток». Масла в огонь подливали и действия Литвы: строительство приемного СПГ терминала и выход из электроэнергетического кольца БРЭЛЛ.

Для газоснабжения Калининградской области обсуждался вариант отвода от газопровода «Северный поток». Однако в дальнейшем от этой идеи пришлось отказаться по ряду причин. Во-первых, «Северный поток» – международный проект, в который помимо «Газпрома» входят четыре европейские компании. Договориться о том, как будет финансироваться проект, часть мощностей которого будет снабжать газом российский регион, для «Газпрома» было довольного проблемно. Во-вторых, технически построить газопровод-отвод на морском участке сложно. В-третьих, «Газпрому» необходимо было максимизировать объемы поставок газа в Европу в обход Украины, а снабжение газом Калининградскую область через «Северный поток» снижало бы мощность экспортной трубы.

В итоге был выбран вариант создания канала доставки газа в Калининградскую область в форме сжиженного природного газа (СПГ). Судно для плавучего регазификационного терминала было заказано в Южной Корее за $295 млн. На развитие наземной инфраструктуры, в том числе на развитие системы газопроводов и расширение мощности подземного хранилища газа (ПХГ) «Газпром» потратил около 77 млрд руб.

В рамках торжественного запуска СПГ-терминала Алексей Миллер заявил, что транзит газа через Беларусь и Литву в Калининградскую область был остановлен, и регион полностью перешел на газоснабжение от нового СПГ-терминала. Владимир Путин, в свою очередь, заявил, что «Маршал Василевский» сводит транзитные риски к нулю.

СМИ заострили внимание именно на этих тезисах, преподнеся ситуацию как отказ от газоснабжения Калининградской области трубопроводным газом. Однако Путин в своем выступлении справедливо отметил, что газопроводом снабжать Калининградскую область дешевле, а СПГ терминал – страховочный вариант, который своим наличием повышает надежность газоснабжения региона.

Тем не менее, в СМИ появились сообщения, что запуск первого в России приемного СПГ-терминала вызвал опасения в Литве и Беларуси по поводу транзита через их территории. Якобы тем самым Москва усиливает свои переговорные позиции.

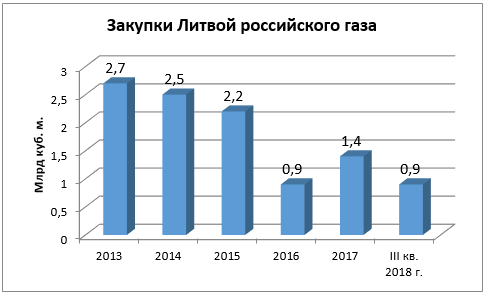

Подобная трактовка, скорее, справедлива в отношении Литвы. Вильнюс последовательно вел политику диверсификации источников поставок газа, что было воспринято Москвой как угроза полного прекращения отношений в газовой сфере. Именно это и привело к принятию политического решения о необходимости устранения транзитных рисков за счет СПГ-терминала в Калининградской области. Хотя пока угрозы со стороны Литвы не реализовались, она по-прежнему закупает большую часть газа в России.

Источник: «Газпром».

Таким образом, Россия критиковала Литву за то, что исключительно по политическим мотивам та построила приемный СПГ-терминал, который дорого содержать, а закупки газа обходятся значительно дороже, чем приобретение российского трубопроводного газа. В тоже время Москва пошла по тому же самому пути: покупка плавучего СПГ-терминала, через который можно покупать априори дорогой газ, даже если поставки будут производиться с готовящихся СПГ-заводов в Ленинградской области («Балтийский СПГ», СПГ-завод на базе компрессорной станции «Портовая»).

Разница этих проектов может быть только в том, что Россия изначально заявила, что «Маршал Василевский» является резервным вариантом газоснабжения Калининградской области и на постоянно основе работать не будет. Поэтому и Литва, и Беларусь сохранят транзит российского газа, который в случае с газоснабжением Калининградской области составляет около 2,5 млрд куб. м газа в год.

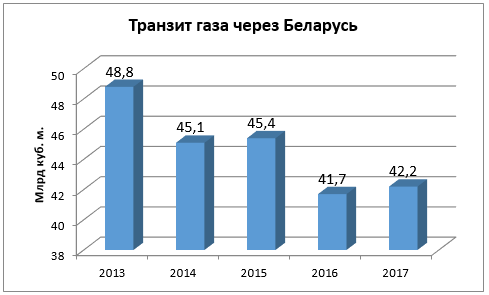

Источник: «Газпром».

Для Беларуси транзит газа в Калининград составляет меньше 6% от общего потока прокачки газа.

При этом белорусский маршрут является для «Газпрома» наиболее выгодным, так как концерн на 100% владеет газотранспортной системой республики и за транзит платит своей дочерней компании. Поэтому сокращать прокачку через белорусскую газотранспортную систему для «Газпрома» крайне невыгодно.

Наоборот, концерн стремится минимизировать поставки газа в Европу через Украину, для чего загружает все альтернативные маршруты доставки газа. Так, например, газопровод «Ямал – Европа» (проходит через Беларусь) имеет мощность 32,9 млрд куб. м газа в год, но из-за желания использовать белорусскую ГТС в приоритетном порядке прокачка через республику составляет 42,2 млрд куб. м. А «Северный поток» при мощности в 55 млрд куб. м, в 2018 г. прокачал 57,8 млрд куб. м газа. Так что за судьбу транзита Беларуси беспокоиться не стоит.

Автор: Игорь Юшков, ведущий аналитик ФНЭБ

Источник: Евразия.Эксперт, 28.02.2019

Аналитическая серия «ТЭК России»:

Государственное стратегическое целеполагание в нефтегазе

Климатическая повестка в России в эпоху Трампа

Новые санкционные ограничения, их последствия и способы преодоления

«Газпром» и Европа в поисках новой модели работы

Государственное регулирование нефтегазового комплекса и предварительные итоги работы в 2024 году. Перспективы 2025 года

Все доклады за: 2021, 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 09, 08, 07 гг.

Фонд национальной энергетической безопасности © 2007 Новости ТЭК Новости российской электроэнергетики

Нефтегазовый комплекс России оказался в зоне серьезной турбулентности. Санкции только усиливаются. США целенаправленно выдавливают российские углеводороды с мирового рынка, уже открыто предлагая приобретать вместо них добываемые в США нефть и газ. При этом никуда не делись давно диагностированные среднесрочные риски вроде ухудшения ресурсной базы и повышения себестоимости добычи.

Все это требует серьезных, именно стратегических решений. Казалось бы, государство должно взять на себя функцию разработки четкого плана развития ТЭК в условиях санкционных ограничений. Собственно, как только началась СВО, Путин сразу же дал поручение подготовить новую версию Энергетической стратегии.

Нефтегазовый комплекс России оказался в зоне серьезной турбулентности. Санкции только усиливаются. США целенаправленно выдавливают российские углеводороды с мирового рынка, уже открыто предлагая приобретать вместо них добываемые в США нефть и газ. При этом никуда не делись давно диагностированные среднесрочные риски вроде ухудшения ресурсной базы и повышения себестоимости добычи.

Все это требует серьезных, именно стратегических решений. Казалось бы, государство должно взять на себя функцию разработки четкого плана развития ТЭК в условиях санкционных ограничений. Собственно, как только началась СВО, Путин сразу же дал поручение подготовить новую версию Энергетической стратегии. Возвращение в президентское кресло Дональда Трампа дало мощный импульс для климатоскептиков. Энергетические компании заговорили о необходимости сократить инвестиции в ВИЭ и нарастить их в нефтегазовые проекты. Парадоксально, но все эти потрясения не сумели полностью закрыть тему энергоперехода внутри РФ. Да, климатическая повестка уже не так актуальна, но она все еще «в строю». Главная причина в том, что за последние годы она успела обрасти своими лоббистами, которые не хотят ее бросать, по-прежнему рассчитывая на контроль над климатическими финансовыми потоками.

Возвращение в президентское кресло Дональда Трампа дало мощный импульс для климатоскептиков. Энергетические компании заговорили о необходимости сократить инвестиции в ВИЭ и нарастить их в нефтегазовые проекты. Парадоксально, но все эти потрясения не сумели полностью закрыть тему энергоперехода внутри РФ. Да, климатическая повестка уже не так актуальна, но она все еще «в строю». Главная причина в том, что за последние годы она успела обрасти своими лоббистами, которые не хотят ее бросать, по-прежнему рассчитывая на контроль над климатическими финансовыми потоками. Активизация мирного переговорного процесса между США и РФ очевидна. Многие уже настроили себя на скорое урегулирование конфликта на Украине. Однако это слишком оптимистичный взгляд на вещи. Кроме того, очевидно, что снятие санкций – еще более сложный и долгий процесс. Российские углеводороды - конкуренты нефти и СПГ из США. Было бы наивным считать, что Вашингтон с радостью и оперативно снимет все санкции против российского энергетического сектора. Так что пока все ровно наоборот. Не забудем и о европейском треке. Здесь все еще хуже. Мы видим борьбу с так называемым «теневым» флотом», расширение SDN-листов, ограничение поставок оборудования и трансакций, давление на третьи страны. Все это говорит о том, что нужно не мечтать о снятии санкций, а внимательно анализировать новые рестрикции относительного российского нефтегаза.

Активизация мирного переговорного процесса между США и РФ очевидна. Многие уже настроили себя на скорое урегулирование конфликта на Украине. Однако это слишком оптимистичный взгляд на вещи. Кроме того, очевидно, что снятие санкций – еще более сложный и долгий процесс. Российские углеводороды - конкуренты нефти и СПГ из США. Было бы наивным считать, что Вашингтон с радостью и оперативно снимет все санкции против российского энергетического сектора. Так что пока все ровно наоборот. Не забудем и о европейском треке. Здесь все еще хуже. Мы видим борьбу с так называемым «теневым» флотом», расширение SDN-листов, ограничение поставок оборудования и трансакций, давление на третьи страны. Все это говорит о том, что нужно не мечтать о снятии санкций, а внимательно анализировать новые рестрикции относительного российского нефтегаза. «Газпром» и ЕС долгое время оставались важными партнерами. Хотя каждый из них думал о диверсификации покупателей или поставщиков. 2022 год радикально ускорил эти процессы. Но спустя три года после начала СВО можно сделать вывод о том, что и у «Газпрома» не получается быстрый разворот на восток и юг, и ЕС испытывает серьезные перегрузки в энергетике. Что же ждет «Газпром» и европейский газовый рынок? С этим пытается разобраться новый доклад Фонда национальной энергетической безопасности.

«Газпром» и ЕС долгое время оставались важными партнерами. Хотя каждый из них думал о диверсификации покупателей или поставщиков. 2022 год радикально ускорил эти процессы. Но спустя три года после начала СВО можно сделать вывод о том, что и у «Газпрома» не получается быстрый разворот на восток и юг, и ЕС испытывает серьезные перегрузки в энергетике. Что же ждет «Газпром» и европейский газовый рынок? С этим пытается разобраться новый доклад Фонда национальной энергетической безопасности. Весной 2024 года в России было сформировано новое правительство. Кресло министра энергетики занял С. Цивилев. Первые полгода работы новой конфигурации госуправления ТЭКом уже позади, что позволяет сделать первые аналитические выводы. Поэтому предварительные производственные итоги 2024 года занимают особое место в нашем исследовании. По уже сложившейся традиции мы анализируем ушедший год сразу в двух исследованиях. Газовая индустрия рассматривается в отдельном докладе. Здесь же наш фокус - на нефтянке. Особая его ценность – в данных нашей собственной расчетной модели динамики нефтяного экспорта.

Весной 2024 года в России было сформировано новое правительство. Кресло министра энергетики занял С. Цивилев. Первые полгода работы новой конфигурации госуправления ТЭКом уже позади, что позволяет сделать первые аналитические выводы. Поэтому предварительные производственные итоги 2024 года занимают особое место в нашем исследовании. По уже сложившейся традиции мы анализируем ушедший год сразу в двух исследованиях. Газовая индустрия рассматривается в отдельном докладе. Здесь же наш фокус - на нефтянке. Особая его ценность – в данных нашей собственной расчетной модели динамики нефтяного экспорта.